Von der Unmöglichkeit ICH zu sagen ohne Bibi zu sein

Bibi liebt Kosmetik. Und alle lieben Bibi. Ihr Kanal „BibisBeautyPalace“ hat 7,7 Millionen Follower*innen bei Instagram. Dort präsentiert die Influencerin bereitwillig ihr Leben: Schwangerschaft, Nasen-OP, Flitterwochen, alles wird mit den passenden Filtern durch die sozialen Medien gejagt. Das Leben als like-bares Videotagebuch. iPhone12 statt Super-8. Kontinuierlich Content produzieren. Doch wer spricht eigentlich, wenn von ICH die Rede ist? Das Individuum oder die Influencerin? Und ist das überhaupt noch Tagebuch? Denn wie authentisch kann eine inszenierte Realität sein, wenngleich Authentizität dort die wichtigste Währung ist (wer fake ist, den fressen die Hater)?

Meine Social-Media-Accounts kommen dem, was man Tagebuch nennen könnte, vermutlich am nächsten. Ich habe nie Tagebuch geschrieben, zu groß war die Angst vor der eigenen Banalität. Dabei habe ich mir immer wieder schöne Hefte gekauft, blanko, unliniert, bereit für Erinnerung, aber allein der Gedanke, die leeren Seiten mit Belanglosigkeiten oder pathetischem Gejammer zu füllen, hielt mich davon ab, den Stift anzusetzen. Stattdessen also Social Media, auch wenn ich dort keine wirklich tiefgründigen Einblicke mehr gebe, denn nachdem ich die Freundschaftsanfrage meiner Mutter angenommen habe, habe ich etwas an Euphorie verloren.

Grundsätzlich ist es aber eine spannende Verschiebung, wie das Tagebuch, das intimste Format der Textproduktion, sein Versteck unter dem Bett verlassen und sein herzförmiges Schloß geöffnet hat und nun das eigene Leben bereitwillig online gestellt wird. Oder zumindest Schlaglichter davon. Emotionale Updates in 280 Zeichen.

Während sich das ICH in der Hochphase der Blogs, die als offene Tagebücher angelegt waren, noch selbst verhandelte, dominiert nun ein Befindlichkeitsgewitter en miniature, dass sich via Twitter, Instagram und Facebook in die digitale Unendlichkeit ergießt. Die unreflektierte Geschwätzigkeit der „Status“-Gesellschaft. Das Festhalten des eigenen Handelns und Fühlens wird zum Streicheln des Egos – Selbstbestätigung durch Daumen hoch und Herzen. Und genau da wird es problematisch, denn wenn die Rezeption mitgedacht wird, verschiebt sich die Intention. War das klassische Tagebuch ein in sich geschlossenes System der Selbstfindung, „Liebes Ich…“, ein Medium zur Annäherung und Verarbeitung der eigenen Lebenssituation, heißt es nun: „Ihr Lieben…“.

Das Tagebuch als Chronik der Vergangenheit

Eigentlich ist jedes fremde Tagebuch, das man liest, ein paradoxer Moment (oder eine übergriffige Grenzüberschreitung), denn eigentlich waren die Worte für den Eigenbedarf gedacht. Aber es gab schon immer einen Faktor, der viele Schreibende überzeugte, diese Schriften doch für andere Menschen sichtbar zu machen: die Zeit.

Regisseur Heinrich Breloer hat für seinen Film „Mein Tagebuch II“ um Tagebücher aus der Zeit des Nationalsozialismus gebeten – und 1000 Zuschriften erhalten. „Mir wurde klar, welch ungeheures Material, wieviel Geschichte in dieser Republik aufbewahrt ist. Archive in Koblenz und München, auch Historiker waren daran interessiert, wollten alles haben – zu lange haben sie die Sammlung der privaten Geschichte vernachlässigt. […] Ich will das Projekt weitertreiben bis in die Gegenwart hinein, damit Eltern etwas über die Tagebücher ihrer Kinder erfahren, wie hier Kinder über die Tagebücher ihrer Eltern, die sie nie gelesen haben, etwas aus dem Leben ihrer Eltern erfahren.“, sagte er in der Diskussion zum Film.

Tagebücher sind ein direkter, intimer und ungefilterter Zugang in eine andere Lebensrealität. Die persönlichen Aufzeichnungen werden hier zur Vermittlerin, zur Informationsquelle über eine Zeit, über die damals nicht oder wenig gesprochen wurde. „Es scheint so eine Welle zu sein eine Altersradikalität, eine Lebensgrenze ist überschritten, jetzt kann man über die 40er Jahre reden“, kommentiert Breloer die neue Offenheit 1980 in Duisburg. Die Tagebücher wurden zur Grundlage für die Interviews mit den Zeitzeug*innen, hinzu kamen Archivmaterial und – ganz Breloer – inszenierte Spielfilmsequenzen, die zum besseren Verständnis dienen sollten. („Ich konnte mir nicht vorstellen, wie Lebensmittelmarken damals gefälscht werden konnten.“). Die Einzelschicksale verschmelzen dabei zu einem Chor der Erinnerung, der ein facettenreiches Bild jener Zeit entwirft.

Das Tagebuch als Annäherung an das Gegenüber

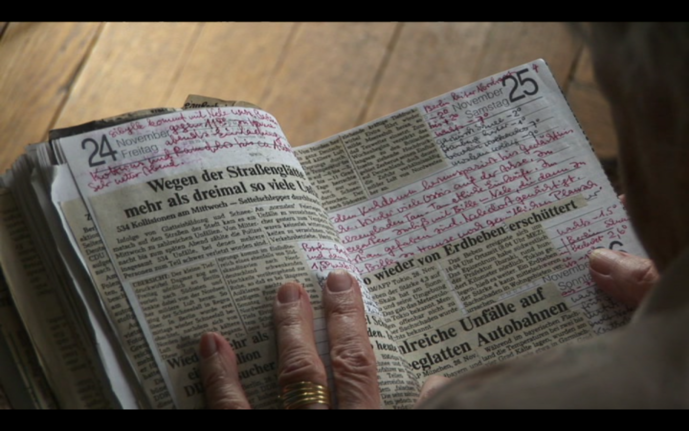

Nach dem Tod meiner Großmutter war ich mit meiner Familie in ihrer Wohnung, um zu entscheiden, was mit ihren Sachen passiert. Dabei habe ich einen Stapel alter Buchkalender gefunden, in denen sie stichpunktartig jeden Tag festgehalten hat und ich fühlte mich schlecht, als ich las, wie stark Einsamkeit und körperliche Schmerzen ihre letzten Jahre geprägt hatten.

Regisseurin Nele Wohlatz hat ihren Film „Schneeränder“ noch zu Lebzeiten ihrer Großmutter gedreht, Ausgangspunkt waren deren Tagebücher, die sie von 1987 bis 2001 geführt hat. Wohlatz war von den Büchern fasziniert, „fast „wie Dadaismus“ geht es in den Büchern um das Wetter, Luftfeuchtigkeit, Windrichtungen und die persönlichen Aufzeichnungen der Tagesabläufe, in einer eher anonymen, oberflächlichen Sprache“, heißt es im Protokoll zum Filmgespräch 2009. Sie habe versucht, aus den Notizen einen Text zu machen, aber festgestellt, dass sich in dieser Form die „Energie der Tagebücher“ nicht vermitteln ließe. Und so hielt sie die alltäglichen Rituale der Großmutter in ihrer Wohnung mit der Kamera fest – ein intimes Porträt und zugleich eine tagebuchartige Annäherung.

Bilder für das Gegenüber finden. Darum geht es auch Lisa Sperling in „Sag mir Mnemosyne“ (DE/GR 2015). Erst posthum beginnt ihre Auseinandersetzung mit ihrem verstorbenen Großonkel, dem Kameramann Karl Heinz Hummel. 16 Tagebücher und ein paar Bilder von ihm habe es in ihrer Familie gegeben. Sperling taucht in sein Leben ein, sie filmt die Orte, die ihr Großonkel bereits gefilmt hat. Zudem findet sie Bilder für die Beschreibungen, die Hummel in seinen Tagebüchern notiert hatte. Seine Worte und Bilder werden hier übernommen und somit zum Ausgangspunkt einer Spurensuche, die Ausschnitte seiner Filme mischen sich mit ihrem Material. Und doch wird der Großonkel im Film nicht greifbar. „Gebrochene Erinnerung. Erinnerung, die trotz vorhandener Aufzeichnungen nicht mehr wieder ersteht und der Imagination Raum gibt“, heißt es im Protokoll von 2015. Was bleibt, „ist mein Bild, das ich von dir entwerfe“, erkennt Sperling in ihrem Film.

Das Tagebuch als Erkundung des eigenen Ichs

Von der Schwierigkeit sich selbst zu nähern, erzählt wiederum „Hans im Glück“ von Peter Liechti. Um mit dem Rauchen aufzuhören macht sich der Filmemacher auf einen Fußmarsch von Zürich nach St. Gallen, wobei er in einen Zustand des „gedanklichen Hyperventilierens“ gerät. Während der Wanderung führt er Tagebuch, doch zugleich stellt er sich die Frage: Wer ist dieses Ich, das hier spricht? Moderator Vrääth Öhner lobte damals das „freie Fabulieren“ auf der Textebene, betonte, „das Ich spreche mit sich wie mit einer dritten Person“. Protokollantin Natalie Lettenewitsch vermerkte, dass es sich „um „eingekochtes“ d.h. verdichtetes Material aus Tagebuchaufzeichnungen handele. „Während des Filmschnitts hatte Liechti die Texte tatsächlich in die dritte Person übertragen, kehrte aber zuletzt wieder zur ersten Person zurück, um sich nicht hinter dem Er zu verstecken – trotzdem hatte das Ich durch diesen Prozess Distanz gewonnen.“

Natürlich verschiebt sich durch die mediale Verwertung eines Tagebuchs seine Intention, aber wenn bereits im Vorfeld eine Auswertung geplant ist, ist auch die Tonalität während des Entstehungsprozesses anders. Denn bei einem Videotagebuch wird die Rezeption mitgedacht, wodurch die Präsentation des Ichs zwangsläufig verändert. Subjektivität macht angreifbar. Auch ich habe lange überlegt, diesen Text lieber in der dritten Person zu schreiben. Mit jedem ICH, das ich schreibe, inszeniere ich mich in gewisser Weise auch und mit jedem Satz, jeder Formulierung versuche ich ein bestimmtes Bild von mir bei den Leser:innen zu evozieren. Natürlich ist jede Selbstdarstellung selektiv, nicht alles wird offenbart, aber die sozialen Medien haben mit ihrer Like-Sammelei und Kommentarfunktionen die Repräsentation des Ichs nachhaltig verändert. Wenn ich hier ICH sage, versuche ich immer, eine bessere Version meiner selbst zu sein. Und bin damit vermutlich näher an Bibi, als ich dachte. Vielleicht sollte ich also doch Tagebuch schreiben, um mal ganz bei mir zu sein.